はじめに

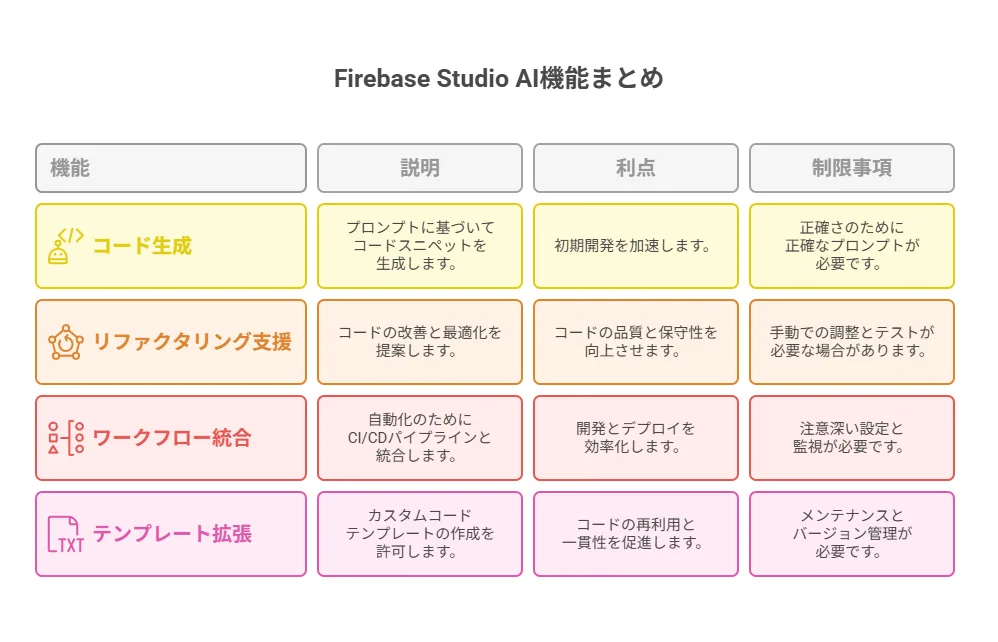

本記事は、Firebase StudioのAI機能拡充を初心者にもわかりやすく整理したものです。

テーマは背景 → コード生成 → リファクタ支援 → ワークフロー組み込み → 評価と改善の順で、すぐ試せる実務Tipsも添えています。

ゴールは「プロンプト(AIへの指示文)を設計し、生成結果をレビューし、CI/CDにのせて安全に回す」という実務に耐える一連の型を持ち帰ること。React/Angular/Vueなどの人気フレームワーク利用者を想定し、最低限のコード例とチェックリストを用意しました。

Firebase Studioについての解説記事はこちら

1. AI機能拡充の背景と狙い

なぜ今AI支援が必要になったのか?(開発生産性向上の潮流)

フロントエンドは機能粒度が細分化し、バックエンド/BaaSとの接続コードも増え、開発者は「作る以前の下ごしらえ」に時間を奪われがちです。AI支援はこの「繰り返し作業」を肩代わりし、要件検討やUX改善などの本質作業に時間を回すために導入されます。

特にコンポーネントの雛形作成、CRUD配線、フォームバリデーション、セキュリティルールの初期ドラフトなどはAIが得意領域。適切なプロンプトとレビューフローを設ければ、素早い試作→早い学びのループが回ります。

Google/Firebase のAI戦略との整合性

Firebaseは元々「素早く安全に作る」ためのBaaS群(認証、DB、ホスティング等)です。StudioのAI拡充は、GUIとコードの双方向性という特長にAIを重ね、設定/コード/ドキュメント生成を一気通貫にする狙いと整合しています。

「設定をGUIで→コードへ自動反映」「コードの差分→設定ビューで可視化」という既存の体験に、AIが「下書き」「修正案」「説明(サマリ)」を足すイメージです。

他社ツール(GitHub Copilot 等)との差別化ポイント

汎用AIコーディング支援と違い、StudioはFirebaseの文脈(Auth/Firestore/Hostingなど)に密着している点が強み。例えば「Security Rulesドラフト」「Firestoreクエリの最適化案」といったBaaS固有の提案精度が期待できます。

反面、エディタ横断の自由度は汎用ツールに軍配。現実解は「基盤設定・雛形はStudio」「ローカル実装は汎用支援」の併用です。

2. コード生成機能の詳細

プロンプト設計のベストプラクティス

良いプロンプトは「目的・制約・入出力・評価基準」が明確です。最低限、下記の枠を用意しましょう。

目的: Firestoreのusersコレクションを一覧表示するReactコンポーネントを生成

制約: React18, TypeScript, Vite, eslint+prettier準拠, SSR非対応

入出力: 入力=スキーマ{ id, name, createdAt }, 出力=TSX+型定義

評価基準: a11y配慮, ローディング/エラーUI, 無限ループ禁止NG例は「ユーザー一覧作って」。曖昧さは事故のもと。依存バージョンやリンタ有無など、環境を先に固定するとブレません。

カスタムコンポーネント自動生成の流れ

一般的な手順は以下です。Studioの生成UIでプロンプト→プレビュー→差分確認→反映という一本道に寄せます。

- テンプレート選択(React/Angular/Vue)

- プロンプト入力(目的・制約を具体化)

- プレビュー生成(コード/依存一覧も確認)

- 差分適用(

git add -pで粒度管理) - ローカル実行・最小テスト→PR

生成直後に依存の過不足(例:日付ライブラリ)や型の穴を要チェック。CIで落ちる前に潰します。

生成コードのレビュー&修正ポイント

生成物レビューの観点例:

- 安全性:

innerHTML直書き/ルール未考慮の書込はないか - 可観測性:ログ粒度、エラーの握りつぶしがないか

- 性能:不要な再レンダリング、N+1クエリ

- メンテ:命名、責務分離、テスト容易性

小修正はローカルで。大幅修正が必要ならプロンプトを直す方が早いケースが多いです(プロンプト再現性も高まる)。

テンプレート拡張方法

頻出のUI/ロジックは私家版テンプレートに昇格。命名例:templates/react/table-with-pagination。Studioのテンプレートパスに登録し、プロンプトに「このテンプレをベースに」と記すと安定します。

# prompt-snippets/paginated-list.md

テンプレ: table-with-pagination

データ: users { id, name, createdAt }

UI: a11y対応, キーボード操作可, 空データUI3. リファクタリング支援機能の活用法

静的解析エンジンとの連携仕組み

Studioの提案は、リンタ(eslint)や型チェック(tsc)などの静的解析結果を踏まえて提示されるケースが想定されます。

事前にリンタ設定をプロジェクトに固定しておけば、AIの提案があなたの規約に寄ります。

// .eslintrc.cjs 抜粋

extends: ['eslint:recommended', 'plugin:react/recommended', 'prettier']

rules: { 'react-hooks/exhaustive-deps': 'warn' }リファクタリング提案ダッシュボードの見方

代表的なカード例:重複コンポーネントの統合提案、副作用の分離、パフォーマンス改善。各提案は「影響範囲」「難易度」「テスト必要性」などを持つと実務で使いやすいです。

「重要度高×工数小」から着手するのが定石。週次で2〜3件を「必ずやる」リファクタ枠に入れ、燃え尽きを防ぎます。

自動適用/手動マージの切り替え

安全第一。UIのトグルやCIの条件で「テスト合格時のみ自動適用」に限定し、初期は「ドラフトPRを自動作成」に留めるのがおすすめ。

# .github/workflows/refactor-bot.yml(例)

on:

schedule: [{ cron: '0 3 * * 1' }]

jobs:

refactor:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- run: npm ci && npm run lint && npm run test

- name: Open draft PR when green

if: success()

run: gh pr create --draft --title "refactor: weekly AI suggestions" --body "CI green "バージョン管理下での安全なロールバック方法

自動反映が原因で不具合が出た時のために、revertとrollback手順を常備。

# 直前のマージコミットを取り消す

git revert <merge_commit_sha> --no-edit

git push origin mainルール:自動変更は必ず独立ブランチ+PR。タグでデプロイを固定し、緊急時は前タグへロールバックできるようにしておきます。

4. 実開発ワークフローへの組み込み

ローカル開発環境での試験運用フロー

まずは小規模モノレポ or 検証用リポジトリで試行。emulators(ローカルの擬似クラウド環境)を併用して実害ゼロで回します。

# 例:ローカル起動

firebase emulators:start

npm run dev生成差分はgit add -pで粒度コントロールし、学びをプロンプトテンプレートに還元します。

CI/CD(GitHub Actions 例)の自動化手順

「生成→ビルド→テスト→プレビュー配信」までを1本化。失敗時はPRに自動コメント。

name: ci

on: [pull_request]

jobs:

build-test-preview:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with: { node-version: 20 }

- run: npm ci

- run: npm run lint && npm run test -- --ci

- run: npm run build

- name: Firebase Preview Channel

run: firebase hosting:channel:deploy pr-${{ github.event.number }} --expires 7dPull Request テンプレートへのAI利用コメント追加

生成物の背景を残すため、PRテンプレに「プロンプト」「生成日時」「編集要点」を追加。

.github/pull_request_template.md

## 生成情報

- Prompt: <貼り付け>

- Generated: 2025-08-13 by Studio AI

- Manual edits: 型補強, 依存削除

## テスト

- [ ] ユニット

- [ ] e2eチームルール策定時のガイドライン例

最低限のルール例:

- AI生成はPR必須(直接main禁止)

- プロンプトと生成ログを保存(再現性)

- セキュリティルール/PII(個人情報)編集は二重レビュー

これだけでも事故確率は大きく下がります。

5. 評価指標と改善サイクル

効果測定:工数削減率・バグ検出率改善

KPI例:PR作成までの平均時間、初回レビュー指摘件数、生成コードのテスト通過率。

週次でダッシュボード化し、改善の有無を可視化します。

生成支援は「体感速い」だけだと継続が難しい。数字の改善を必ず捉えましょう。

定量的/定性的フィードバックの収集方法

定量:CIメトリクス、コミット粒度、レビュー所要時間。

定性:開発者アンケート(5段階+自由記述)、失敗談のふりかえり会。

「どのテンプレが役だったか」「どの提案が役立たなかったか」を棚卸し、テンプレ在庫を入れ替えます。

AIモデルチューニングのためのログ分析

成功プロンプト/失敗プロンプトをタグ付けし、few-shot例(良い指示の例)として蓄積。モデル更新や設定変更の前後で成果差を比較します。

センシティブ情報はマスク。ログ設計段階でガバナンスを組み込むのがコツです。

次期機能アップデートへの要望提出フロー

要望は「現状課題→理想像→差分→測定指標」の形で提出すると通りやすいです。

例:「Rulesのドラフト提案にexplain(説明文)を自動付与してほしい。レビュー時間を30%短縮見込み」など。

まとめ

Firebase StudioのAI拡充は、雛形生成の高速化と安全な改善の継続を同時に支える仕組みです。ポイントは「良いプロンプト」「レビュー観点の固定」「CI/CDへの組み込み」「効果測定」。小さく導入し、学びをテンプレに還元することで、チームの標準が着実に育ちます。