はじめに

今日のWebサービスやモバイルアプリケーション開発において、異なるシステムやプラットフォーム間でデータをやり取りする手段として標準化されたスタイルが求められています。

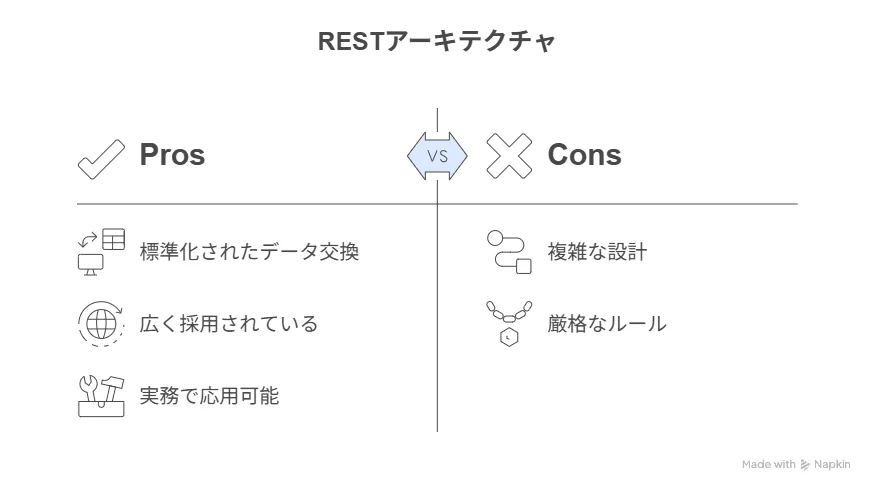

その中で「REST(Representational State Transfer)」は、システム間連携の枠組みを定義するアーキテクチャスタイルとして2000年にRoy Fielding氏の博士論文で提唱され、以降広く採用され続けています。

本記事では、RESTがなぜ開発現場で重宝されるのか、その根底にある考え方やメリット、設計時の具体的なルールを詳しく解説します。

初めてAPIを設計する学生エンジニアの皆さんにも、実務で即応用できる知識としてお届けしますので、ぜひ最後までご一読ください。

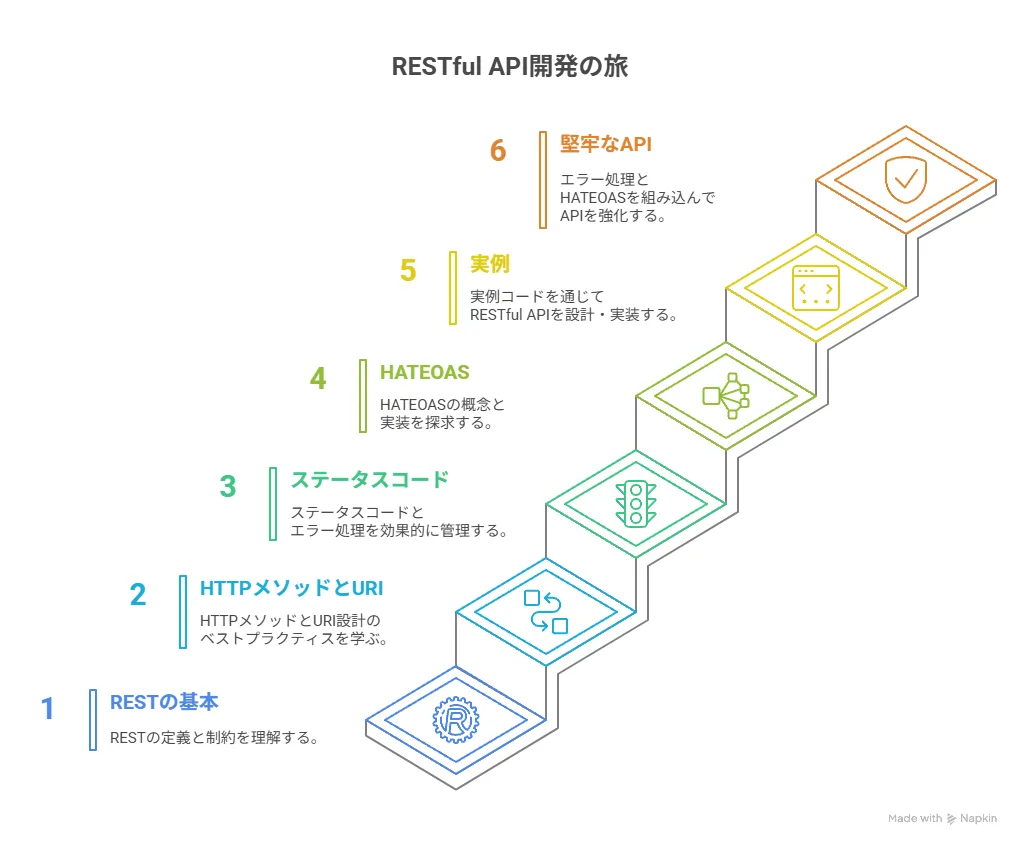

1. RESTの定義と背景

RESTは「Representational State Transfer」の略で、「表現の転送」を意味します。

Webの基本プロトコルであるHTTPをベースに、ネットワーク上でリソース(データや機能)を操作する際の原則を示すアーキテクチャスタイルです。

Fielding氏は、システム全体を幾つかのリソース集合として捉え、それらを一貫したインターフェースで操作することで、拡張性・可用性・性能を高めることを目指しました。

具体的には、URIによってリソースを識別し、HTTPメソッドによって状態遷移を行うモデルを採用することで、各要素の独立性や再利用性が向上します。

この背景として、Webが持つスケーラビリティやキャッシュ機構を活かしつつ、複雑化したシステムを単純化して扱いやすくするという狙いがあります。

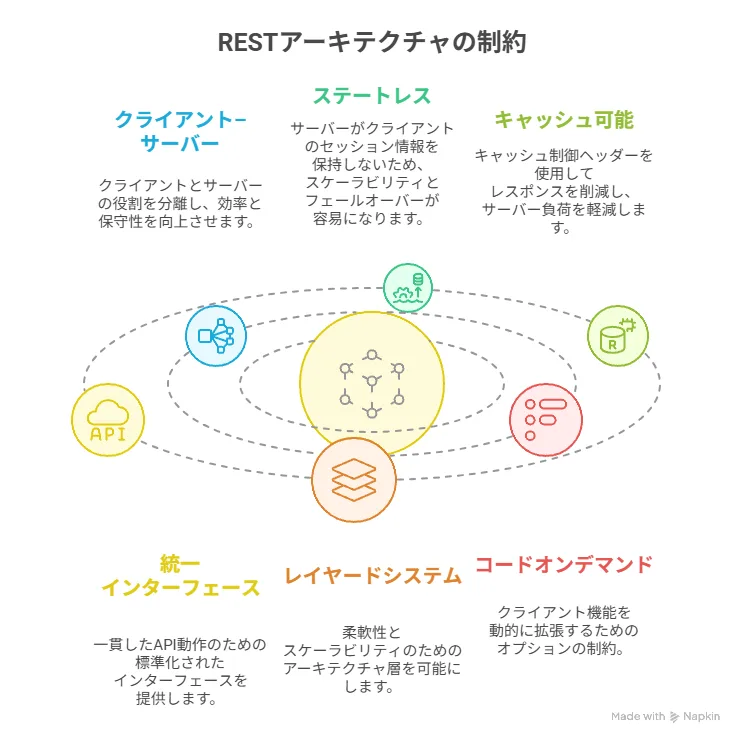

2. RESTの6つの制約

RESTアーキテクチャには、システム設計の品質を担保するために6つの制約(制約条件)が定められています。このうち「コードオンデマンド」はオプションですが、他の5つは基本的に遵守されるべきものです。

これらの制約を理解し、設計に落とし込むことで、長期運用やチーム開発に強いAPIを構築できます。それぞれの制約を詳しく見ていきましょう。

- クライアント–サーバー

クライアントとサーバーの役割を明確に分離し、クライアント側はユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスに専念、サーバー側はデータ処理やビジネスロジックに集中します。

こうすることで、フロントエンドの刷新やバックエンドのアップグレードを個別に行うことが可能になり、開発効率と保守性が大幅に向上します。

また異なるプラットフォーム(Web、モバイル、IoTなど)から同一のサーバーAPIを利用できるため、再利用性や統一感のあるサービス提供が実現します。 - ステートレス

各リクエストは自己完結的(self-contained)であり、サーバー側でクライアントのセッション情報を保持しない設計です。

これによりリクエスト間の依存関係が排除され、サーバーのスケールアウトやフェールオーバーが容易になります。

状態管理が必要な場合でも、JWTやOAuthトークンなどを用いてクライアントから必要情報を毎回送信させることでステートレス原則を崩さずに運用できます。 - キャッシュ可能

レスポンスに適切なキャッシュ制御ヘッダー(Cache-Control、ETagなど)を付与し、中間キャッシュサーバーやクライアント側で再利用できるように設計します。

これにより同一データへの繰り返しリクエスト時のレイテンシを低減し、サーバー負荷を抑える効果が得られます。

一方で、リアルタイム性が求められるデータや機密データについてはキャッシュ無効化を明示するなど、適材適所で設定を使い分ける必要があります。 - 統一インターフェース

URI設計やHTTPメソッドの使い分け、表現形式(JSON、XMLなど)を統一することで、APIが一貫した振る舞いを示し、学習コストを抑えます。

例えばリソースを名詞で表現し、CRUD操作をHTTPメソッドにマッピングするパターンは広く採用されています。

この統一性により、開発チーム間での理解齟齬を防ぎ、ドキュメント化やテスト自動化もスムーズに行えます。 - レイヤードシステム

クライアント–サーバー間にロードバランサーやキャッシュサーバー、APIゲートウェイなどの中間層を挟む構造を許容し、アーキテクチャの柔軟性を高めます。

各層は独立してスケールやセキュリティ対策を講じることができ、障害発生時の局所化やトラフィック制御を効率的に行えます。

またサービスメッシュなどを組み込む際にも、レイヤードアーキテクチャがより高度な運用管理を可能にします。 - コードオンデマンド(オプション)

サーバーからクライアントにスクリプト(JavaScriptなど)を配信・実行させることで、クライアント機能をその場で拡張できます。

完全にオプションではありますが、状況によってはUIの柔軟性を高めたり、クライアントのバージョンアップを容易にする手段として有効です。

ただし、セキュリティリスクやキャッシュ整合性を考慮し、必要性が高い場合に限定して採用すべきでしょう。

3. HTTPメソッドとリソース設計

3.1 HTTPメソッドの使い分け

- GET

サーバーからデータを取得するために使用します。リクエストに副作用がなく安全(safe)であり、同一リクエストを何度送っても結果が変わらない冪等性(idempotent)を担保します。

キャッシュ可能でもあるため、静的なリソースや頻繁に参照されるデータ取得に最適です。

なお、リクエストボディを持たず、パラメータはクエリ文字列で指定するのが一般的です。 - POST

新規リソースの作成に利用します。リクエストごとにサーバー側で状態が変化し、同一内容のリクエストを複数回送ると重複作成のリスクがあります(非冪等)。

フォーム送信やファイルアップロードなど、サーバー側で新しいエンティティを生成する処理に適しています。

レスポンスには生成されたリソースのURIをLocationヘッダーで返却し、ステータスコード201 Createdを併せて利用するのがベストプラクティスです。 - PUT

既存リソースの全体更新を行います。リクエストボディに含まれないフィールドは削除扱いとなるため、完全な表現を送信する必要があります。

冪等性を持つため、同一リクエストを繰り返し送信しても結果は一貫します。

リソースが存在しない場合に作成を許容する設計も可能ですが、サーバーの実装方針に応じて明示的に仕様を定義してください。 - PATCH

リソースの部分更新を行います。変更したいフィールドのみを送信し、差分だけを反映できるため、通信量を抑えつつ柔軟な更新が可能です。

フォーマットにはJSON PatchやJSON Merge Patchなど複数の規格があるため、採用する方式を開発チームで統一しておくことが重要です。

冪等性の扱いには注意が必要で、仕様通りに設計しないと予期せぬ状態変化が起こる可能性があります。 - DELETE

既存リソースの削除を指示します。冪等性を持ち、リソースが既に存在しない場合でも404や204で返却可能です。

「論理削除(ソフトデリート)」と「物理削除(ハードデリート)」のどちらを採用するかは要件次第ですが、データ保持ポリシーに基づいて明確に定義しておくことが求められます。

安全性や監査要件を考慮し、適切な権限チェックとログ記録を実装しましょう。

3.2 URI設計のベストプラクティス

リソースは常に名詞で表現し、複数形を用いて集合を示すのが一般的です。階層構造を活かすことでリソース間の関係性を直感的に表現できます。

例えば /users/{userId}/orders/{orderId} のように構造化することで、ユーザーと注文の紐付きを明確化できます。

さらに、URIは小文字・ハイフン区切り・スキーマレス(https://example.com/v1/… などバージョニングのみ含む)で設計すると、可読性と運用性が向上します。

動詞やファイル拡張子は避け、リソース設計の一貫性を保つことが、API利用者の学習コストを下げる鍵となります。

/books → 全書籍の一覧取得および新規登録

/books/{id} → 特定の書籍の取得・更新・削除

/users/{userId}/books → ユーザーごとの書籍一覧取得

4. ステータスコードとエラー処理

HTTPステータスコードは、クライアントに対してリクエスト結果の概要を伝える重要な仕組みです。

適切なコードを返却することで、クライアントは成功・失敗・権限エラー・存在しないリソースなどを判断し、自動処理やユーザーへのフィードバックを正確に行えます。

エラー発生時にはJSON形式で標準化したエラーレスポンスボディ(例:error, message, detailsフィールド)を返すことで、デバッグやログ解析が容易になります。

- 200 OK

リクエストが正常に処理され、レスポンスボディに要求されたデータまたは処理結果を含む場合に返します。

データ取得や部分的な更新など副作用のない操作に適しており、クライアントは返却データの形式だけを期待すればよいため実装がシンプルになります。 - 201 Created

POSTやPUTで新規リソースが作成された際に用います。Locationヘッダーに新規リソースのURIを含め、レスポンスボディには作成されたリソース表現を返すのが一般的です。

クライアントはこれを受け取ってリソースの参照先を即座に把握でき、連続処理の設計がしやすくなります。 - 400 Bad Request

リクエスト内容が不正(必須パラメータの欠如や型不一致、フォーマットエラーなど)である場合に返却します。

エラー箇所や原因を示すフィールドをエラーボディに含めると、クライアント側でユーザーに具体的な修正案を提示でき、UXが向上します。 - 401 Unauthorized

認証情報が付与されていない、または無効である場合に返します。

トークン切れや不正トークン時にはWWW-Authenticateヘッダーを活用し、再認証の方法を示すことで、クライアント側の実装ガイドとなります。 - 404 Not Found

指定されたURIに対応するリソースが存在しない場合に用います。

リソース一覧取得で空配列を返すケースと使い分け、特定リソースへの操作時のみ404を返すのがベストプラクティスです。 - 500 Internal Server Error

サーバー内部で予期せぬエラーが発生した場合に返却します。

運用環境では詳細スタックトレースを返さず、トランザクションのロールバックや監視アラート発報を同時に行うことで、サービスの信頼性を維持します。

5. HATEOASの概要

HATEOAS(Hypermedia As The Engine Of Application State)は、レスポンスにハイパーメディアリンクを埋め込むことで、クライアントが次に実行可能なアクションを自己発見できる手法です。

例えば、ユーザー情報取得APIのレスポンス内に「編集用リンク」「削除用リンク」「関連リソース参照リンク」を含めることで、クライアント実装を動的にナビゲートできます。

真のRESTful APIを実現する上で理想的な設計ですが、リンク管理やドキュメント生成が複雑になるため、要件やチーム体制に応じて採用を検討してください。

ライブラリやフレームワーク(Spring HATEOAS, JSON:APIなど)を活用すると実装コストを抑えつつ導入可能です。

6. 実例:簡単なREST API設計

ここではNode.jsとExpressを使用したシンプルなREST APIの例を示します。

実際に手を動かしてみることで、前述の原則がどのようにコードに落とし込まれるか理解が深まります。

プロジェクトディレクトリ作成、npm初期化、必要パッケージのインストール(express)を行った上で、以下のコードを試してみましょう。

const express = require('express');

const app = express();

app.use(express.json());

let books = [];

// 全書籍取得

app.get('/books', (req, res) => {

res.json(books);

});

// 書籍作成

app.post('/books', (req, res) => {

const book = { id: Date.now(), ...req.body };

books.push(book);

res.status(201).json(book);

});

app.listen(3000, () => {

console.log('Server running on http://localhost:3000');

});

まとめ

本記事では、RESTの定義、6つの制約、HTTPメソッドとURI設計、ステータスコード運用、HATEOASの概要、そして実例コードまで一気通貫で解説しました。

RESTはそのシンプルさと統一インターフェースによって、チーム開発や大規模システムでも扱いやすく、長期的な運用コストを抑えられる強力なアーキテクチャスタイルです。

まずは小規模なAPIを自分で設計・実装し、Postmanやcurlでリクエストを投げて挙動を確認するところから始めましょう。

次のステップとして、エラー処理の堅牢化やHATEOAS導入にもチャレンジし、より本格的なRESTful API開発を目指してください!