システム開発とは?

システム開発は、企業の業務課題に対してソリューションを提供するための構造化されたプロセスです。単なる業務効率化だけでなく、ビジネスロジックの体系化、データフローの最適化、およびソフトウェアとハードウェアの統合アーキテクチャの設計を含みます。現代のシステム開発では、マイクロサービスアーキテクチャやコンテナ技術などのモダンなアプローチを採用し、スケーラビリティと保守性を確保することが重要視されています。システム間の相互運用性やAPIを介した連携も考慮した設計が不可欠であり、ビジネスドメインの深い理解に基づいたドメイン駆動設計(DDD)の原則が多くの場合適用されています。

システム開発手法

システム開発手法は、プロジェクトの性質、規模、リスク許容度によって適切に選択する必要があります。それぞれの手法には固有の長所と短所があり、組織の開発文化や技術的成熟度も選択に影響します。

ウォーターフォール型

ウォーターフォール型開発は線形的な進行モデルであり、各フェーズ(要件定義、設計、実装、検証、保守)が明確に区分されています。このモデルの特徴は以下の通りです。

- 厳格な文書化: 各フェーズで詳細な文書が作成され、次フェーズへの入力となります

- 明確なマイルストーン: ステージゲートによる品質管理が可能で、進捗管理が容易

- 変更コスト曲線: 開発が進むにつれて変更コストが指数関数的に上昇

- リスク管理: 初期の要件定義フェーズでのリスク特定と軽減策の策定が重要

このモデルは規制産業(金融、医療、航空宇宙など)での開発や、要件が明確で変更の少ないプロジェクトに適しています。ただし、要件の曖昧さや市場の変化に対応しにくく、フィードバックループが長いという欠点があります。

アジャイル型

アジャイル開発は反復的かつ漸進的なアプローチで、変化を受け入れることを前提としています。技術的には以下の特徴があります:

- 継続的インテグレーション/デリバリー(CI/CD): 自動化されたテストとデプロイメントパイプラインによる頻繁なリリース

- テスト駆動開発(TDD): テストを先に書くことでコードの品質と設計の改善を促進

- ペアプログラミング: 知識共有と即時レビューによる品質向上

- 技術的負債の管理: リファクタリングを通じたコードベースの持続可能性確保

アジャイルフレームワークとしてはScrum、Kanban、XP(エクストリームプログラミング)などがあり、それぞれ異なる側面を強調しています。このアプローチは要件の変更が予想されるプロジェクトや、ユーザーフィードバックを早期に取り入れたい場合に適していますが、大規模チームでの調整オーバーヘッドや、明確な終了基準の設定が難しいという課題もあります。

スパイラルモデル

スパイラルモデルはリスク駆動型の開発手法で、反復的なプロトタイピングとリスク分析を組み合わせています。

- リスク分析フェーズ: 各サイクルでリスクを特定し、その軽減策を策定

- 進化的プロトタイピング: 最も重要かつリスクの高い部分から着手し、システムを段階的に構築

- フォーマルレビュー: 各サイクル終了時に厳格なレビューを実施し、次サイクルの計画を策定

- アーキテクチャ中心アプローチ: システムのコア部分の設計を優先し、堅牢な基盤を構築

このモデルは大規模で複雑なシステム、特に高いリスクを伴うプロジェクトに適していますが、リスク分析と管理に専門知識が必要であり、オーバーヘッドが大きい点が課題です。

プロトタイピング

プロトタイピングは探索的開発手法であり、実際のシステム構築前に概念検証を行います。

- 垂直的プロトタイピング: 特定の機能を深く掘り下げ、技術的実現可能性を検証

- 水平的プロトタイピング: システム全体の基本機能を浅く広くカバーし、ユーザー体験を評価

- スローアウェイ vs. 進化的プロトタイプ: 使い捨てか継続的改良かの戦略的選択

- モックアップとスタブ: 実装前のインターフェース設計やシステム間連携の検証

最新のプロトタイピングアプローチではLow-Codeプラットフォームや高度なUIフレームワークを活用し、迅速に視覚的フィードバックを得ることが可能になっています。ただし、プロトタイプと本番システムの境界が曖昧になるリスクや、プロトタイプの品質に対する誤解を招く可能性もあります。

システム開発の流れ

システム開発ライフサイクル(SDLC)は、計画から廃止までの包括的なプロセスを提供します。各フェーズには固有の技術的課題と成果物があります。

- 要件定義

- ドメインモデリングとユースケース分析

- 非機能要件(NFR)の定量的定義(パフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティ)

- ステークホルダーマッピングと要件優先順位付け

- 技術的制約とレガシーシステム統合要件の特定

- 基本設計

- アーキテクチャスタイル選択(マイクロサービス、モノリス、イベント駆動型等)

- インフラストラクチャとデプロイメントモデルの決定(オンプレミス、クラウド、ハイブリッド)

- システム分割とコンポーネント間のインターフェース定義

- データモデリングと永続化戦略

- 詳細設計

- コンポーネントレベルの設計と依存関係管理

- デザインパターンの適用とソフトウェアアーキテクチャの詳細化

- エラー処理、ログ記録、監視メカニズムの設計

- セキュリティ設計(認証、認可、暗号化、監査)

- 実装

- コーディング規約と品質メトリクスの適用

- コードレビューとペアプログラミングの実践

- 単体テストと継続的インテグレーション

- 技術的負債の追跡と管理

- テスト

- テスト自動化戦略(ピラミッド/トロフィーアプローチ)

- 性能テスト(負荷、ストレス、耐久性)

- セキュリティテスト(SAST、DAST、ペネトレーションテスト)

- ユーザー受け入れテスト(UAT)とA/Bテスト

- リリース

- デプロイメント自動化とカナリアリリース

- フィーチャーフラグと段階的ロールアウト

- データ移行とレガシーシステムとの並行運用

- ロールバック戦略と障害復旧計画

- 保守・運用

- インフラストラクチャの監視とアラート設定

- パフォーマンス最適化とキャパシティプランニング

- セキュリティパッチと脆弱性管理

- 継続的な改善とリファクタリング

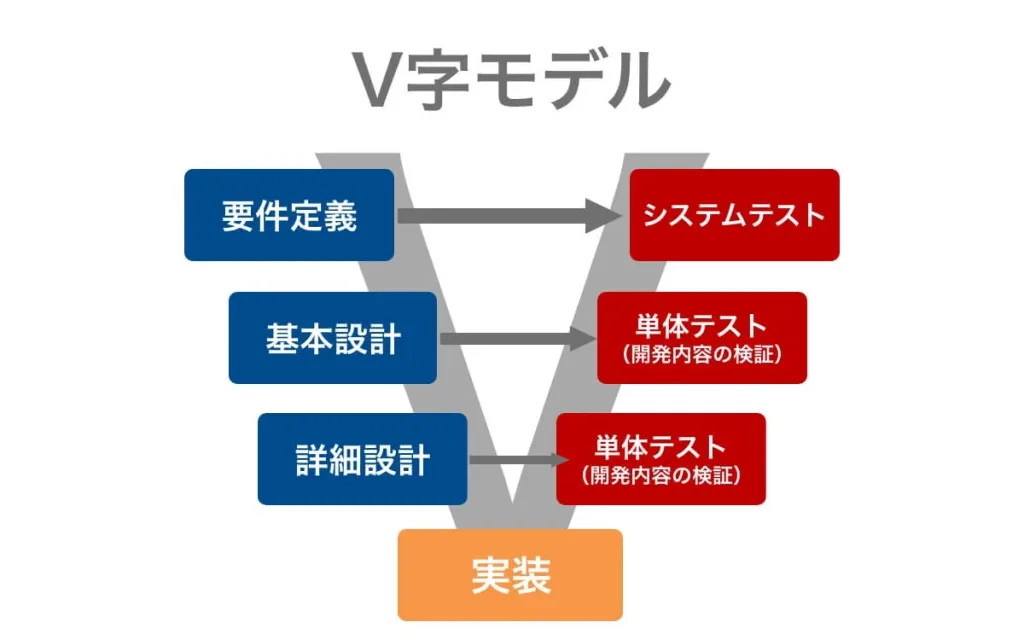

V字モデル

V字モデルは検証と妥当性確認(V&V)を強調した開発フレームワークで、各開発フェーズに対応するテストフェーズが存在します。

- 左側(開発フェーズ)

- 要件分析 → システムテスト計画

- システム設計 → インテグレーションテスト計画

- アーキテクチャ設計 → コンポーネントテスト計画

- モジュール設計 → 単体テスト計画

- コーディング

- 右側(テストフェーズ)

- 単体テスト(モジュールレベル)

- コンポーネントテスト(サブシステムレベル)

- インテグレーションテスト(システム間連携)

- システムテスト(エンドツーエンド)

- 受け入れテスト(ユーザー要件検証)

V字モデルの最新のアプローチでは、シフトレフト原則を採用し、テストを早期に開始することでバグ修正コストを低減しています。また、テスト駆動開発(TDD)や振る舞い駆動開発(BDD)などの手法と組み合わせることで、要件と実装の一貫性を確保しています。

このモデルはトレーサビリティが重要な規制環境や、品質保証に重点を置く業界で特に有効ですが、早期のフィードバックループが限られ、後期での変更が困難という制約もあります。

システム開発事例

弊社では、基本的にウォーターフォール開発で行うことが多いです。

弊社の開発事例も公開しておりますので、ぜひご覧ください。

まとめ

システム開発は単なるソフトウェア構築作業ではなく、企業のビジネス課題を解決するための包括的なプロセスです。マイクロサービスアーキテクチャやコンテナ技術、ドメイン駆動設計などの最新アプローチを活用することで、より柔軟で保守性の高いシステムの実現が可能となっています。

開発手法の選択は、プロジェクトの性質に合わせて慎重に行う必要があります。ウォーターフォール型は厳格な管理と安定性が求められる規制産業に、アジャイル型は変化への適応が重要な環境に、スパイラルモデルはリスクの高い複雑なプロジェクトに、そしてプロトタイピングは不確実性の高い要件探索フェーズに、それぞれ適しています。

システム開発ライフサイクルは要件定義から保守・運用まで緻密に計画されたフェーズで構成され、各段階で適切な技術的成果物を確実に作成することが重要です。また、V字モデルのようなフレームワークは、開発とテストの関係性を明確にし、品質を担保する上で効果的なアプローチを提供します。

弊社では主にウォーターフォール型開発を採用し、お客様の要件を確実に実現するプロジェクト管理を行っています。越境ECプロジェクトや都内地方銀行様のプロジェクトなど、様々な業種・規模のシステム開発において実績を重ねてきました。

システム開発は技術だけでなく、ビジネス理解、コミュニケーション、リスク管理など多面的なスキルを要する総合的な取り組みです。時代とともに進化する技術トレンドを取り入れながらも、基本となる開発原則を守ることで、価値あるシステムを持続的に提供することが可能となります。

また、弊社は15年以上に渡り金融システム開発に携わってきました。その金融システムに関しての詳細記事も過去に執筆しておりますので、こちらもぜひ参考にしてみてください。